研田记事五则-泊盧

发布时间:2025-01-03 11:10:02 点击:次

研田记事五则 泊盧

寂寞铺垫

自1966年下半年起,“逍遥自在”的生活不可回避地降临。于我正是接触传统书画的机会,临摹古人字帖成为日常事情,从此也就结缘至今。

后来上山下乡,到农场(兵团)务农八年。条件艰苦,身累体乏,尽力坚持学习。

回杭后,在工厂做工,安排在厂区外的大五金仓库任保管员。

这成为了我沉迷书画和文学等传统学术的难得好机会。自此起也是八年,基本每天可以有六个小时左右的时间利用(晚上在家有四个小时以上时间的接续)。

这其中,工厂有关部门先后三次来调用我去做干部,都被我推辞了。为此,我告别了“出人头地”的机会。

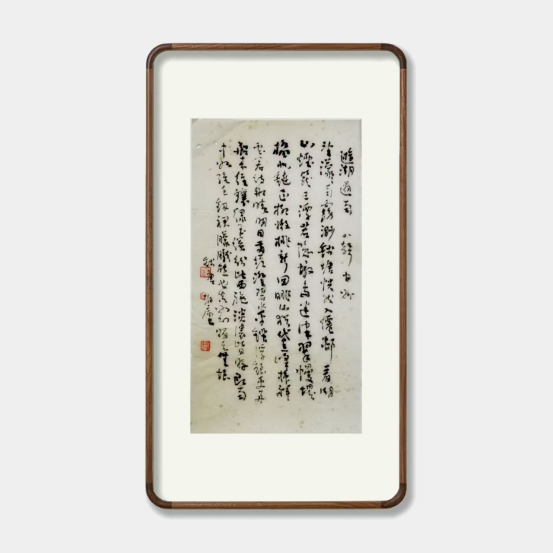

这个宝贵的时间机会里,我先后深入学习了历代书法中的一些名帖。

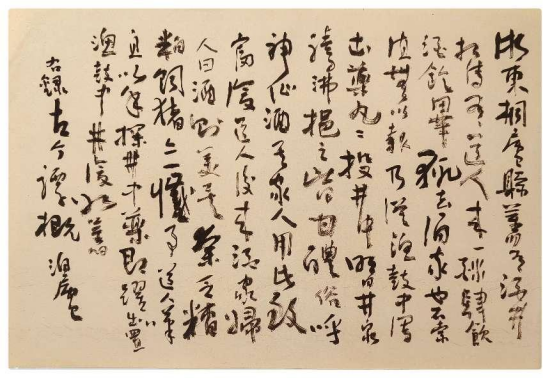

其中有王羲之的《兰亭序》;颜真卿的《勤礼碑》、《祭侄文稿》;柳公权的《玄秘塔碑》;魏碑《石门铭》;东晋南北朝的《爨宝子碑》、《爨龙颜碑》。也涉及到更多如张旭和怀素的狂草《古诗四帖》、《自叙帖》;米芾的《苕溪诗卷》和《蜀素帖》等等。特别是遇上了孙过庭《书谱》后,从此四十多年至今,就没有离开过,日日临摹面对。

这期间,除去书画相关的书籍之外,还非系统的漫读了很多中国古代的哲学,艺术,文学诗词类的书籍。

那时候同时也跟随恩师虞开锡先生学习中国画,向王京盙先生学习篆刻。除了登门求学,更多的练习也是在这孤寂乏味的库房里完成。

第一次获得全国性比赛铜牌奖的山水画《茶乡春雨后》作品,第一次在浙江人民广播电台播出散文诗《石榴花》三章(四十多年前媒体极少,在省级电台发表作品很不容易),都是在这段时间里创作的。

总之,这八年对于自己的书画学习修练打下了好的基础,这难得的一段岁月于我书画训练是有极大的获益的。

幸于丹青

修练研习字画,需要打好功底。所谓功底,不单是手头的功夫,更是境界修为方面的陶练。

除了埋头其中,废寝忘食,减少娱乐减少睡眠,更加牺牲了很多实际的利益。

当年,我在“振兴中华读书活动”中,被评为杭州市读书积极分子。

但是,在那普遍通过“五大”学习,考出各种类型的“大学文凭”的时代,我却舍弃了这一项。我没有为了一纸文凭去学习考试,我行我素地沉湎于传统笔墨之中。

为此,失去了升职加薪的机会。我的不后悔因此付出而认识了书画艺术,我感受到了它的魅力。掌握它的技能,步入它的神秘王国,即是角力也是享受,并且最终得以在其中可以自由地徜徉。

这是金钱地位不能换到的,也是可遇不可求的结果。我欣慰我居然一路走来了。

恩师抱秋

在这之前,我已经是原国立艺专(现中国美术学院)教授虞开锡老先生的弟子,我跟随先生前后一年半左右。

那时候先生住在杭州远郊瓶窑安溪乡下。

交通不便,道路也差。每次骑自行车去来,路途耗时有4、5个小时,每个月也去至少一次以上。

跟随先生收益良多,其中用笔用墨,构图造型等等技巧就不说了。如怎么处理画画与工作的关系,潜心修练与出名牟利的关系,技巧功力与格调修养积淀等等方面的熏陶,一直在我探求的路上领着我,提醒我,指示我。

先生教导我,不要去做专业画家,业余的最好。先生说,不要用画画去谋求名利,特别是不要很早就去扬名气,到后来没有时间画画。

先生早年也是齐白石的学生。在国立艺专时候,担任教授,也担任教务主任。黄宾虹先生来学校教学,与先生的从中牵线联络有关系。

有一次,我和先生说起自己的想法,设想用三五年的时间学好画,就可以如何如何云云。

先生说写字画画不是三五年的事。

我一听,心里暗暗地决心了一下,说:那我十年。

“也不是十年的事情。”

“那,那我就二十年!”

“是一辈子的事情。”

……

“那就一辈子!”

当时,我在先生面前,就这样回答了。

今天回过头来看,四十五六年过去,“一辈子”的应诺应该可以不亏心地回顾的了。

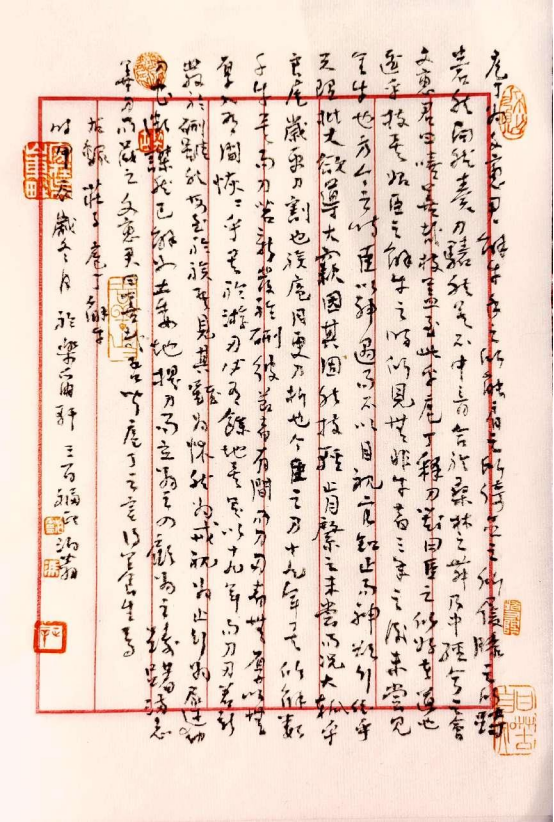

第二年(1980)的冬天,一日后半夜,我被一个清晰的梦惊醒了。

在先生家客堂里,光线比平日里亮。先生站起来,俯着身子对我说:这几支笔给你。你呐好好画,我就不画了。

就这几句话,我仰头看先生,先生仿佛笑着又很庄重地对着我。就此我醒来。

早上,乡下有人带来口信:先生昨晚后半夜故了(那时候信息很不方便,紧急事情只能专人来报)!

先生临终时,还是放不下这个学生。这个学生在以后很多困难,挫折,游移的时候,会记起先生梦里的嘱托。也有很多时候,写画时忽有神来之笔,我想这也一定是先生的意愿在体现!

接受宾翁

开始,先生对我说你要理解黄宾虹,对黄宾虹要全力去学习。

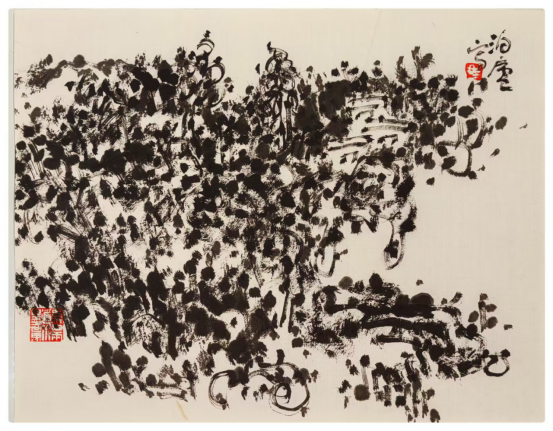

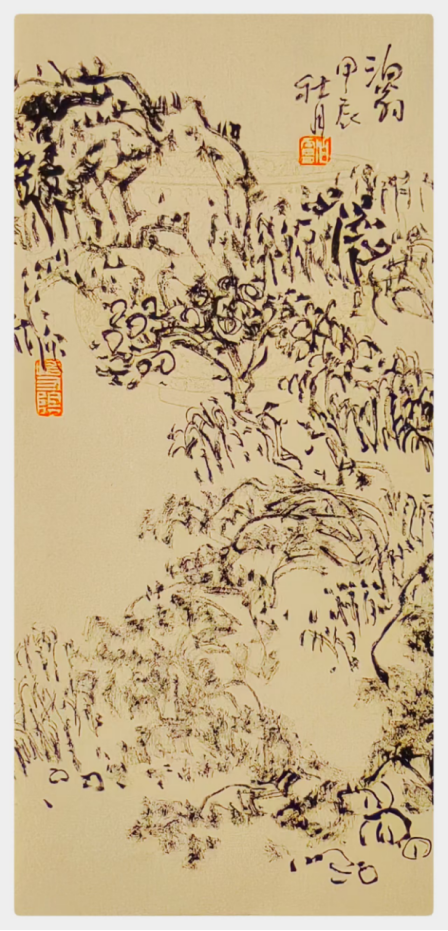

我根本不知道黄宾虹的作品好在哪里,本能而且顽固地排斥。但是,我终于还是开始接触黄宾虹的作品,开始夜以继日地临摹黄宾虹的册页。

有段时间(1981年?),黄宾虹作品在浙江博物馆展出,我日日去报到,观摩临习。那时候单位已经搬迁到了北大桥以北,现在和睦新村那一带。下班后半个小时自行车,回家前先去报到黄宾虹先生。

博物馆闭门还有二十来分钟。匆匆地购票,匆匆进门,匆匆凝视作品,匆匆临摹。

日复一日,后来,检票的大姐见我赶到,直接对我说,快进去吧,不要买票了。

就这样,每天去,礼拜天就充裕地呆上一天,一直到那一期的展览结束。那时候黄宾虹作品是非常难得展出的。

临摹黄宾虹的作品,起初完全没有什么概念。混沌一片,真的是黑团团墨团团,看得我懵里懵懂。岂知何从入手,更不要说来龙去脉……

约在四个月后,方才有了一些感觉。渐渐理解其中一些用笔用墨的味道,渐渐品出其中的好处来。但是这些感受也是非常粗浅,心和手都还是很迷茫的。

好在从此与中国画顶尖大师有了联系。日后于中国画精神,中国画性质,以及中国画笔墨的理解把握都立下了高屋建瓴般的本质性根基。

如今,对黄宾虹作品奇妙之处的认知,与我来说已经是不惑。

我曾经为他的一纸绝笔手稿,震撼莫名,脸红心跳到移不了步,久久地隔着玻璃橱窗伫立相对。

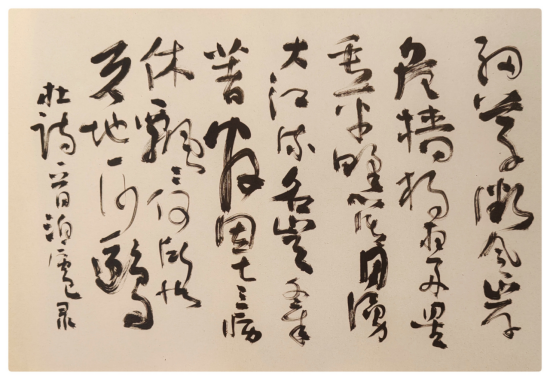

我曾经写了《宾虹十咏》、《黄宾虹笔法五首》等绝句,剖析他的笔墨技法,感怀他的艺术成就(受到黄宾虹笔法的启迪与影响,我也体会和总结了自己在创作中的五种笔法:腻、厾、涂、注、飞。略)。

我是幸运的,学习了黄宾虹,并且从中认识了黄宾虹,更能够欣赏到黄宾虹作品的精妙,理解到他的丰富而深奥的艺术成就和高妙的笔墨精神,这是一种难以言说的享受。

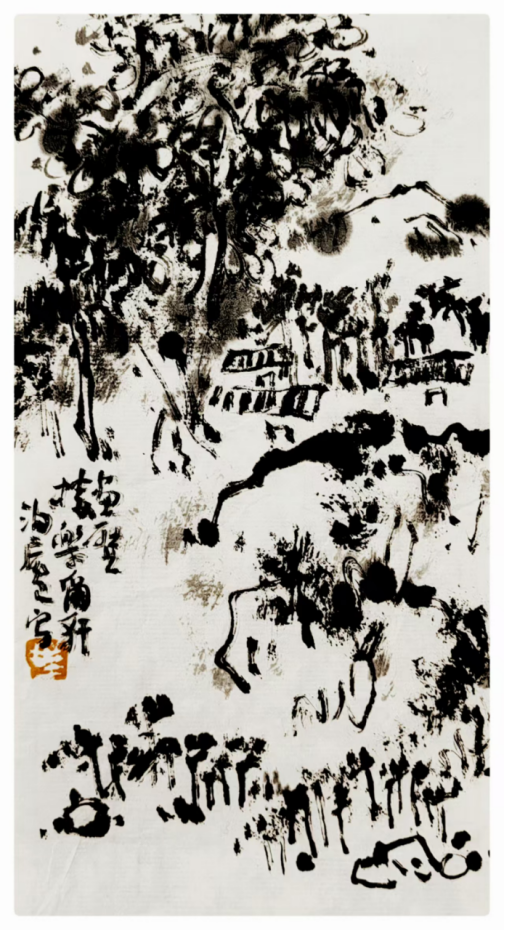

中国画从本质来说,是精神的。作者修练的是精神,表达的是精神,传递的也是精神。

西方绘画艺术,大致是技巧,造型技巧的表达。它们可以建立在结构,光影,质感等等方面的科学基础之上,但是恰恰在精神层面与中国传统绘画相比是薄弱的。

近现代,西方吸收了中国绘画艺术以精神理念为灵魂的意识,有了各种抽象流派的产生。但是它们在中国画面前,其理念意识,品性格调的表达之深刻和微妙还是难以同日而语的。

也因为此,黄宾虹的画作,不仅仅是中国画的顶峰,也是世界艺术的顶峰。

所谓“四全”

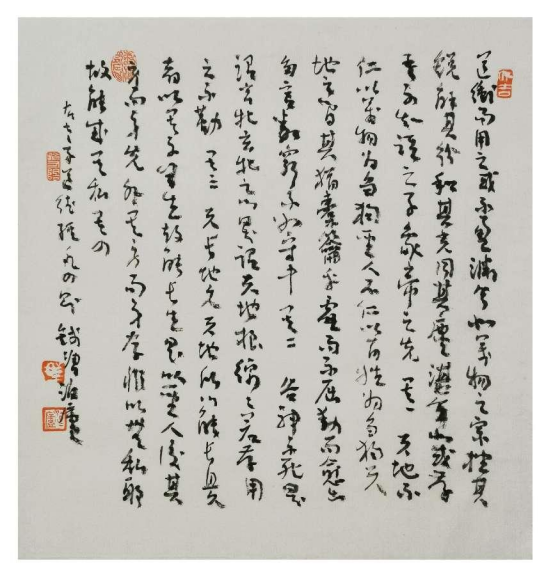

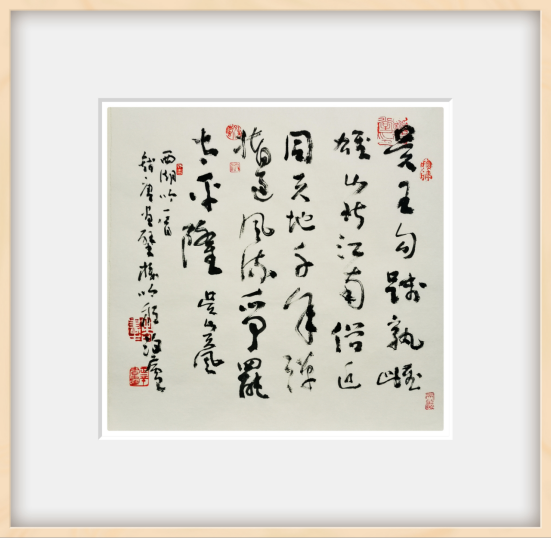

“诗书画印”的学习,在很早的时候起,我就有意识地一起关注,一起学习了。

诗书画印在业内被誉为“四全” ,缘起于“不必三绝(诗书画),宁要四全(诗书画印)”的要求理论。

诗书画印的学习在起初,是必定会拖累进度的,而且这个时间段也不会短(四路并进毕竟不是一支独放可以等量齐观)。

虽然有好的老师的指导教授,但是要分别接受理解,并且掌握这四门技艺艺术,不会简单容易的。

诗书画印四项,每一项都是积淀深厚。技艺与理念的追求提高都是要让人难以自拔在其中一辈子的。它们每一门都有着源深的脉络,并且相互之间也有纵横延伸的交感。

从入门研习到铸炼积累,从感悟生发到心手相应。内里的困难迷茫不说,日复一日的寂寞单调就不是说着玩的。

诗书画印四全,是前人要求的。它不是为了放一只拦路虎在后学者面前,想要去吓退一群意志不坚的人。确实,其任何一项都是艰难的,可以废去你一生的时间,精力,甚至于不菲的金钱。

这个要求的提出,最终的目标是强化作者从技能到思维,从借鉴至糅合的综合修养,最终在作品中显现丰富内蕴并个性情调意趣。一加一大于一,四项共振的能量是个什么气象。

通常的说法,画画必须得写字,不然你画好了,落不了款。殊不知这仅仅是最低阶且容易误人的见识,以为写字就是为了落款。正是这个低格的要求因此造就了很多写不好名字落不好款的画家。

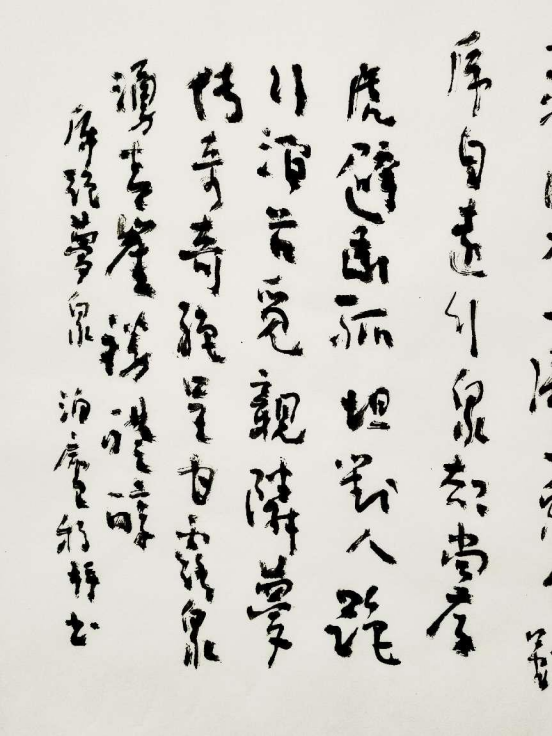

正确的说法是,画画必须得写字,不然画不好画,画不出来中国画。

中国画是写精神意趣的,不是求形象逼真的。中国画基于写意,即便是工笔也与西画的绘形本质不一样。中国画的精神意趣依靠笔墨展达,笔墨意趣倚仗笔意显现,笔意精微源于书法形迹(这一点从吴昌硕的“石鼓文笔法入画”等等前人成功经验可以见斑)。

中国画的本质是写,不是画。它的魅力,也是具有笔意内涵的笔墨关系和笔墨意趣的表达。

具有笔意的中国画,它着基于笔墨线条。这些具有灵魂意识的,可以耐人寻味的线条,就有了中国画的生命。

中国画可以没有形(具象),不可以没有具有生命力的灵魂线条。遗貌求神,得意忘形等等说法就是这层意思。

这些具有“意味”的线条来源于书法修功,书法神韵形质的深浅高下,对于中国画是生死予夺的机键。

进一步思考,学养品性于中国画,于书法的作用更为重要和深刻。虽然它于书画以至于篆刻的作用没有如书法笔墨之中国画作用的明显直接,却是作品精神层面升华格局的必要关键。是高雅或者低俗,恬静或者粗野,旷达或者猥琐,文慧或者愚昧等等的直接基因,都是作者品性格局的直接写照。于此而言,陶冶自身的修为与技巧相比又更为重要和必须。

看社会上丑书恶画横行,可以知道施行者不学无术,浅薄无知,狂妄无敬畏到何种程度。

所谓“腹有诗书气自华”,品性修为在潜移默化中成就,是在骨子里流淌的血液气质,是心与手相生相发在纸墨中的彰显。这一笔一划都体现了作者是否“气自华”,以及“华”到了什么程度。

修为、格局、水准的写照做不了假。

诗书画印相通相容,相辅相成,正是追求“四全”,使它们相互砥砺的基础要求,也是追求高格的必要需求。

深层次的受益,存在于意识意象的融合共振中,并且在不同类的作品中产生出共情的亮点。多层次多方面的修为具有的厚度和深度是自然而然的。

诗书画印的全面修习艰难曲折而漫长。不过它的成功之境是美妙的,推门而入的敞亮感觉如立高冈,挥写之际很是左右源通。其中的奇妙乐趣,它们的共振升华,是通往更高自由王国之境的钥匙密码。

(作者:冯正炘 记于2018年5月17日)

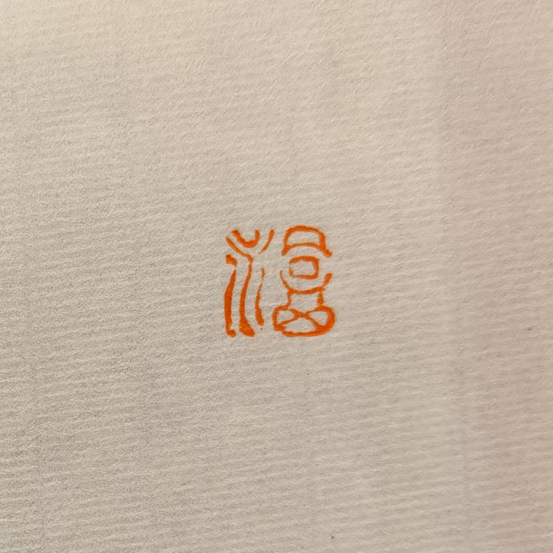

冯正炘 字泊庐 浙江杭州人士,作品署名泊庐、泊如、泊翁。早年受业于虞开锡(抱秋)先生,复得余任天,王京盙,周沧米等前辈指授。现为浙江现代画院理事、杭州书法协会会员(第四、五届理事)。《闲人闲事》(艺文书)顾问兼主创。乐于笔翰,艺涉诗书画印。有四字韵文《丹青鉴引(画论)》行世。

下一篇:最后一页